Vor ein paar Tagen waren die beiden wieder im niederösterreichischen Scheibbs zu Gast. Das Haus war voll, fast 40 TeilnehmerInnen aus Österreich, Italien, England, Schweden, Polen, Frankreich, Deutschland waren angereist gekommen, um sie zu hören. Von Anfang an herrschte eine gesammelte Atmosphäre, die die Mitte zwischen Anspannung und Entspannung hielt; zu schweigen fiel uns nicht schwer. Die wenigen Gruppen-Regeln wurden unaufgeregt vorgegeben und eingehalten. Martine betonte mehrmals, wir sollten aus ihren Angeboten von Meditationsformen auswählen, was für uns geeignet sei, und auch bei der Sitzposition gut auf unsere persönlichen körperlichen Möglichkeiten achten und uns nicht überanstrengen. Beide sprachen täglich eine Stunde lang zu uns, wobei Stephen am Vormittag Elemente seiner Studien von Texten aus dem Pali-Kanon 1 präsentierte, während Martine uns abends vor allem Inhalte und Praxis von Meditation nahe brachte. Beides kann ich nicht im Ganzen wiedergeben, aber hier folgen ein paar Bruchstücke aus meiner Mitschrift 2.

Vor ein paar Tagen waren die beiden wieder im niederösterreichischen Scheibbs zu Gast. Das Haus war voll, fast 40 TeilnehmerInnen aus Österreich, Italien, England, Schweden, Polen, Frankreich, Deutschland waren angereist gekommen, um sie zu hören. Von Anfang an herrschte eine gesammelte Atmosphäre, die die Mitte zwischen Anspannung und Entspannung hielt; zu schweigen fiel uns nicht schwer. Die wenigen Gruppen-Regeln wurden unaufgeregt vorgegeben und eingehalten. Martine betonte mehrmals, wir sollten aus ihren Angeboten von Meditationsformen auswählen, was für uns geeignet sei, und auch bei der Sitzposition gut auf unsere persönlichen körperlichen Möglichkeiten achten und uns nicht überanstrengen. Beide sprachen täglich eine Stunde lang zu uns, wobei Stephen am Vormittag Elemente seiner Studien von Texten aus dem Pali-Kanon 1 präsentierte, während Martine uns abends vor allem Inhalte und Praxis von Meditation nahe brachte. Beides kann ich nicht im Ganzen wiedergeben, aber hier folgen ein paar Bruchstücke aus meiner Mitschrift 2.  Martine leitete uns in Meditation an, sie schlug verschiedene Techniken wie Atemmeditation, inneres Fragen und Körperwahrnehmung vor, denen gemeinsam sei, einen Zustand von weit offenem Gewahrsein anzustreben. Immer wieder hat sie darauf hingewiesen, dass jede/r selber herausfinden müsse, welche Form in welcher Situation für sie oder ihn persönlich geeignet sei:

Martine leitete uns in Meditation an, sie schlug verschiedene Techniken wie Atemmeditation, inneres Fragen und Körperwahrnehmung vor, denen gemeinsam sei, einen Zustand von weit offenem Gewahrsein anzustreben. Immer wieder hat sie darauf hingewiesen, dass jede/r selber herausfinden müsse, welche Form in welcher Situation für sie oder ihn persönlich geeignet sei:

Welche der vielen verschiedenen Meditationstechniken du gebrauchst, ist nicht die Hauptsache. Es geht immer um das Kultivieren von Samatha und Vipassana: sich im Augenblick zu verankern und Einsicht zu gewinnen, wie die Dinge wirklich sind. Der Zustand von Sati, von Achtsamkeit, bedeutet nicht, auf die Wirklichkeit zu starren. Er bedeutet, fürsorglich mit sich und anderen zu sein, harmlos und geistesgegenwärtig. Es geht darum, Hindernisse aufzulösen, die unser kreatives Potential blockieren. Vedanas, Empfindungen, die positiv, negativ oder neutral sein können, entstehen unausweichlich als Folgen unserer Sinneswahrnehmungen. In der Meditation geht es darum, sie sich bewusst zu machen und an keiner festzuhalten. Das macht kreatives Engagement möglich. Durch Meditation können so Offenheit und Freude entstehen.

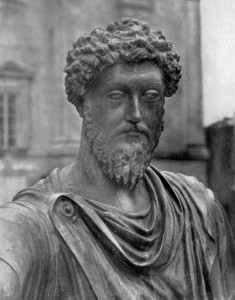

Martine hat ihre Talks mit sehr lebensnahen Beispielen illustriert, in denen sie – ohne in Details zu gehen – aus persönlichen Erfahrungen ihre Schlüsse für uns zog. Wie kann man in beunruhigenden Situationen durch Bewusstmachen Ruhe bewahren? Wie kann frau ihre Selbst-Akzeptanz stärken, wenn sie in Gefahr ist, sich übertrieben zu kritisieren? Und, schließlich: wie kann man nach einem intensiven Retreat seine Meditationspraxis aufrechterhalten und stärken?  Stephen betonte, dass Praxis und Studium nicht getrennt werden könnten und erklärte so das Design des Studienretreats. Der Pali-Kanon enthalte viel reiches Material, das von den buddhistischen Orthodoxien nicht aufgegriffen worden sei – manches davon stehe im Widerspruch zu ihnen. Das interessiere ihn besonders. Er ging vom Thema der Todlosigkeit aus, die er ein Äquivalent zur christlichen Erlösung nennt:

Stephen betonte, dass Praxis und Studium nicht getrennt werden könnten und erklärte so das Design des Studienretreats. Der Pali-Kanon enthalte viel reiches Material, das von den buddhistischen Orthodoxien nicht aufgegriffen worden sei – manches davon stehe im Widerspruch zu ihnen. Das interessiere ihn besonders. Er ging vom Thema der Todlosigkeit aus, die er ein Äquivalent zur christlichen Erlösung nennt:

In einer Lehrrede geht es um 21 Laien aus Buddhas Anhängerschaft 3, die Todlosigkeit erkannt und Erfüllung erreicht hätten; so gingen sie durchs Leben, in vollkommenem Vertrauen auf Buddha, Dharma und Sangha. Der Dharma sei für sie klar sichtbar geworden, unmittelbar, erhebend, einladend und er könne von weisen Menschen wie ihnen persönlich erfahren werden. Diese heute weitgehend unbekannten Männer waren in der neuen städtischen Gesellschaft, die sich zu Buddhas Zeit gerade entwickelte, in verschiedenen Berufen tätig, sie waren keine Mönche. Buddha richtete seine Lehrreden oft an Menschen wie sie; er sagte ja von sich, er sei kein Lehrer mit geschlossener Faust – er meinte damit, dass er nichts für Eingeweihte zurückhalte. Darin, dass diese Männer die Todlosigkeit erkannt haben, liegt also Hoffnung für uns Laien. Was kann mit Todlosigkeit gemeint sein, da Buddha ja das Konzept einer unsterblichen Seele ablehnte? Nach seinen Worten bedeutet sie das Ende von Gier, Hass und Verblendung. Diese werden als reaktive Muster von Empfindungen des Vergnügens, der Unlust oder der Langeweile ausgelöst. Orthodoxen buddhistischen Schulen entsprechend müssten sie eliminiert werden. Sie sind aber tief in uns verwurzelt. Achtsamkeit zu üben bedeutet, sie zu akzeptieren. Und hier liegt der Schlüssel zur Todlosigkeit: sie ist ein Geisteszustand ohne reaktive Muster, nicht getrieben, sondern voll innerer Freiheit, in jedem Augenblick zugänglich. Es ist das, was wir in der Meditation üben – die Erfahrung jener Momente zu stärken, in denen wir nicht abhängig sind, sondern uns im Fluss des Geschehens bewegen. Das ist gemeint mit: in den Strom eintauchen. Todlosigkeit ist für Buddha eng mit dem Körper verbunden: er ist die Basis, die uns unsere Lebendigkeit empfinden lässt. Wer sich der Todlosigkeit erfreut, erfreut sich der Achtsamkeit für seinen Körper. Meditation beginnt für Buddha im Körper. Und sie bedeutet, uns bewusst zu machen, dass nicht nur Gier, Hass und Verblendung in uns sind. Solange wir am Leben sind, entgehen wir Dukkha, der conditio humana, nicht. Gier und Hass sind tief in uns verwurzelt. In der Geschichte der Menschheit waren sie erfolgreiche Mittel, um ihr Überleben zu sichern. Religionen, Moral- und Rechtsvorschriften dienen dazu, sie unter Kontrolle zu halten. Dabei besteht für alle Religionen die Gefahr der Entfremdung von ihren ursprünglichen Zielen, wenn sie sich mit Vertretern der Macht einlassen. Ich halte das für den Koan unserer Zeit: kultivieren wir unser inneres Leben oder engagieren wir uns in der Welt? Retreats können uns für die Aufgabe stärken, uns nachdrücklich für Ziele einzusetzen. Wenn wir diese Dichotomie zwischen Kontemplation und Aktivität überwinden, eröffnet sich ein neuer Raum und wir können die Erfahrung von Ganzheit neu entwickeln. Meditation ist keine Technik, sondern bedeutet, Sensibilität zu entwickeln. Wir brauchen Disziplin und Praxis, um uns für die Welt zu öffnen. Dazu gehört radikale Selbst-Akzeptanz und gleichzeitig das Durchbrechen der Obsession, „Ich, Mich und Mein“ wären Angelpunkte der Welt. Dann entstehen Fürsorglichkeit und Engagement für andere Menschen. Wir sollten für uns selbst eine Insel sein, wie Buddha es kurz vor seinem Tod formuliert hat, und nirgends sonst Zuflucht suchen. Ziel unserer Praxis sind Unabhängigkeit und Autonomie. Gleichzeitig gilt: in der Gemeinschaft sollen wir Zuflucht nehmen. Der Unterschied zwischen Kollektiv und Gemeinschaft liegt darin, dass dort Konformität auf Kosten der Autonomie gefragt ist, während hier jedes Mitglied die Individuation jedes anderen Mitglieds fördert. So gesehen besteht da kein Widerspruch.

All das zu hören und aufzunehmen war intensiv, erfrischend und anregend. Ich möchte ein paar Gedanken und Empfindungen anfügen, die bei mir entstanden sind. Es gibt den Modus „Pfeil“ im Leben, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Er führt leicht in Hast und Schärfe. Und es gibt den manchmal entgegengesetzten, manchmal komplementären Modus „Kreislauf“: Dinge entstehen und vergehen ohne Zutun; es ist möglich, dem achtsam zu folgen. Ohne das Anstreben von Zielen geht es nicht, die Kunst ist aber, immer wieder auf „Kreislauf“ umzuschalten. Dafür sitze ich im Retreat. Als Kind habe ich so gern den Wolken zugesehen. Ich möchte mich diesem stillen Zustand wieder annähern, den ich genossen habe, auch wenn meine Mutter mich dann gescholten hat, ich sei faul. An guten Tagen kann Meditation eine große Freude sein: sich dem Fluss der Dinge überlassen. Gleichzeitig mit der Wahrnehmung öffnet sich das Herz. Mit der Sitzposition habe ich, ermutigt durch Martines Anleitungen und ihr Vorbild (sie selbst sitzt auf einem Sessel) experimentiert, um eine gleichzeitig gesammelte und entspannte Haltung zu finden. Wie bei früheren Retreats habe ich erfahren, wie das „Ich-Mich-Mein“ manchmal in den Hintergrund tritt und sich auch wieder mal vordrängt, während ich mich unter den anderen bewege. Unsere Gruppe, die diese Website betreibt, konnte ein freundschaftliches Gespräch mit Stephen und Martine führen, das uns ermutigt hat. Am Ende des Retreats haben wir uns und unsere Arbeit allen Anwesenden vorgestellt und von dem Peer-Retreat in Scheibbs erzählt, das wir für 2.-5. Oktober 2014 vorbereiten. Martine und Stephen Batchelor werden von 24.- 28. Juni 2015 wieder nach Österreich kommen. Näheres dazu auf der Seite „Veranstaltungen“.

alabama nil jersey

Keelon Russell Jersey

Michael Carroll Jersey

Dijon Lee Jr. Jersey

Ivan Taylor Jersey

Jackson Lloyd Jersey

Derek Meadows Jersey

Justin Hill Jersey

Ryan Williams Jersey

Ty Simpson Jersey

alabama nil jerseys

Ryan Williams Alabama Jersey

Isaiah Horton Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

Ty Simpson Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Keelon Russell Alabama Jersey

Austin Mack Alabama Jersey

Dijon Lee Jr. Alabama Jersey

crimson tide pro store

Ryan Williams Alabama Jersey

Isaiah Horton Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

Ty Simpson Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Keelon Russell Alabama Jersey

Austin Mack Alabama Jersey

Dijon Lee Jr. Alabama Jersey

Richard Young Alabama Jersey

roll tide pro shop

Ryan Williams Alabama Crimson Tide Jersey

Isaiah Horton Alabama Crimson Tide Jersey

Germie Bernard Alabama Crimson Tide Jersey

Ty Simpson Alabama Crimson Tide Jersey

Jam Miller Alabama Crimson Tide Jersey

Keelon Russell Alabama Crimson Tide Jersey

Austin Mack Alabama Crimson Tide Jersey

Dijon Lee Jr. Alabama Crimson Tide Jersey

Richard Young Alabama Crimson Tide Jersey

clemson nil jersey

Cade Klubnik Jersey

Christopher Vizzina Jersey

Gideon Davidson Jersey

Keith Adams Jr. Jersey

T.J. Moore Jersey

Bryant Wesco Jr. Jersey

Antonio Williams Jersey

Cole Turner Jersey

Tristan Smith Jersey

Tyler Brown Jersey

Avieon Terrell Jersey

clemson football pro shop

Cade Klubnik Football Jersey

Christopher Vizzina Football Jersey

Gideon Davidson Football Jersey

Keith Adams Jr. Football Jersey

T.J. Moore Football Jersey

Bryant Wesco Jr. Football Jersey

Antonio Williams Football Jersey

Cole Turner Football Jersey

Tristan Smith Football Jersey

Tyler Brown Football Jersey

Avieon Terrell Football Jersey

cu pro shop

Cade Klubnik Clemson Jersey

Christopher Vizzina Clemson Jersey

Gideon Davidson Clemson Jersey

Keith Adams Jr. Clemson Jersey

T.J. Moore Clemson Jersey

Bryant Wesco Jr. Clemson Jersey

Antonio Williams Clemson Jersey

Cole Turner Clemson Jersey

Tristan Smith Clemson Jersey

Tyler Brown Clemson Jersey

Avieon Terrell Clemson Jersey

clemson nil jerseys

Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey

Christopher Vizzina Clemson Tigers Jersey

Gideon Davidson Clemson Tigers Jersey

Keith Adams Jr. Clemson Tigers Jersey

T.J. Moore Clemson Tigers Jersey

Bryant Wesco Jr. Clemson Tigers Jersey

Antonio Williams Clemson Tigers Jersey

Cole Turner Clemson Tigers Jersey

Tristan Smith Clemson Tigers Jersey

Tyler Brown Clemson Tigers Jersey

Avieon Terrell Clemson Tigers Jersey

seminoles store

Tommy Castellanos Jersey

Duce Robinson Jersey

Jayvan Boggs Jersey

Squirrel White Jersey

Markeston Douglas Jersey

Gavin Sawchuk Jersey

Justin Cryer Jersey

Brock Glenn Jersey

Gavin Blackwell Jersey

Chase Loftin Jersey

Micahi Danzy Jersey

Amaree Williams Jersey

Jaylin Lucas Jersey

Blake Nichelson Jersey

seminoles football shop

Tommy Castellanos Football Jersey

Duce Robinson Football Jersey

Jayvan Boggs Football Jersey

Squirrel White Football Jersey

Markeston Douglas Football Jersey

Gavin Sawchuk Football Jersey

Justin Cryer Football Jersey

Brock Glenn Football Jersey

Gavin Blackwell Football Jersey

Chase Loftin Football Jersey

Micahi Danzy Football Jersey

Amaree Williams Football Jersey

Jaylin Lucas Football Jersey

Blake Nichelson Football Jersey

noles pro shop

Tommy Castellanos Florida State Jersey

Duce Robinson Florida State Jersey

Jayvan Boggs Florida State Jersey

Squirrel White Florida State Jersey

Markeston Douglas Florida State Jersey

Gavin Sawchuk Florida State Jersey

Justin Cryer Florida State Jersey

Brock Glenn Florida State Jersey

Gavin Blackwell Florida State Jersey

Chase Loftin Florida State Jersey

Micahi Danzy Florida State Jersey

Amaree Williams Florida State Jersey

Jaylin Lucas Florida State Jersey

Blake Nichelson Florida State Jersey

fsu seminoles shop

Tommy Castellanos FSU Jersey

Duce Robinson FSU Jersey

Jayvan Boggs FSU Jersey

Squirrel White FSU Jersey

Markeston Douglas FSU Jersey

Gavin Sawchuk FSU Jersey

Justin Cryer FSU Jersey

Brock Glenn FSU Jersey

Gavin Blackwell FSU Jersey

Chase Loftin FSU Jersey

Micahi Danzy FSU Jersey

Amaree Williams FSU Jersey

Jaylin Lucas FSU Jersey

Blake Nichelson FSU Jersey

georgia nil jersey

Gunner Stockton Jersey

Nate Frazier Jersey

Zachariah Branch Jersey

Colbie Young Jersey

Dillon Bell Jersey

Oscar Delp Jersey

Lawson Luckie Jersey

Chauncey Bowens Jersey

Ryan Puglisi Jersey

Sacovie White-Helton Jersey

Dwight Phillips Jr. Jersey

Zion Branch Jersey

georgia nil jerseys

Gunner Stockton Georgia Jersey

Nate Frazier Georgia Jersey

Zachariah Branch Georgia Jersey

Colbie Young Georgia Jersey

Dillon Bell Georgia Jersey

Oscar Delp Georgia Jersey

Lawson Luckie Georgia Jersey

Chauncey Bowens Georgia Jersey

Ryan Puglisi Georgia Jersey

Sacovie White-Helton Georgia Jersey

Dwight Phillips Jr. Georgia Jersey

Zion Branch Georgia Jersey

georgia bulldogs pro store

Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey

Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey

Zachariah Branch Georgia Bulldogs Jersey

Colbie Young Georgia Bulldogs Jersey

Dillon Bell Georgia Bulldogs Jersey

Oscar Delp Georgia Bulldogs Jersey

Lawson Luckie Georgia Bulldogs Jersey

Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey

Ryan Puglisi Georgia Bulldogs Jersey

Sacovie White-Helton Georgia Bulldogs Jersey

Dwight Phillips Jr. Georgia Bulldogs Jersey

Zion Branch Georgia Bulldogs Jersey

dawgs pro shop

Gunner Stockton UGA Jersey

Nate Frazier UGA Jersey

Zachariah Branch UGA Jersey

Colbie Young UGA Jersey

Dillon Bell UGA Jersey

Oscar Delp UGA Jersey

Lawson Luckie UGA Jersey

Chauncey Bowens UGA Jersey

Ryan Puglisi UGA Jersey

Sacovie White-Helton UGA Jersey

Dwight Phillips Jr. UGA Jersey

Zion Branch UGA Jersey

lsu tiger nation shop

Garrett Nussmeier Jersey

Nic Anderson Jersey

Barion Brown Jersey

Aaron Anderson Jersey

Caden Durham Jersey

Trey’Dez Green Jersey

Whit Weeks Jersey

Michael Van Buren Jr. Jersey

Kaleb Jackson Jersey

Chris Hilton Jr. Jersey

Kyle Parker Jersey

Zavion Thomas Jersey

lsu football pro shop

Garrett Nussmeier LSU Jersey

Nic Anderson LSU Jersey

Barion Brown LSU Jersey

Aaron Anderson LSU Jersey

Caden Durham LSU Jersey

Trey’Dez Green LSU Jersey

Whit Weeks LSU Jersey

Michael Van Buren Jr. LSU Jersey

Kaleb Jackson LSU Jersey

Chris Hilton Jr. LSU Jersey

Kyle Parker LSU Jersey

Zavion Thomas LSU Jersey

lsu nil jersey

LSU Garrett Nussmeier Jersey

LSU Nic Anderson Jersey

LSU Barion Brown Jersey

LSU Aaron Anderson Jersey

LSU Caden Durham Jersey

LSU Trey’Dez Green Jersey

LSU Whit Weeks Jersey

LSU Michael Van Buren Jr. Jersey

LSU Kaleb Jackson Jersey

LSU Chris Hilton Jr. Jersey

LSU Kyle Parker Jersey

LSU Zavion Thomas Jersey

lsu nil jerseys

Garrett Nussmeier LSU Tigers Jersey

Nic Anderson LSU Tigers Jersey

Barion Brown LSU Tigers Jersey

Aaron Anderson LSU Tigers Jersey

Caden Durham LSU Tigers Jersey

Trey’Dez Green LSU Tigers Jersey

Whit Weeks LSU Tigers Jersey

Michael Van Buren Jr. LSU Tigers Jersey

Kaleb Jackson LSU Tigers Jersey

Chris Hilton Jr. LSU Tigers Jersey

Kyle Parker LSU Tigers Jersey

Zavion Thomas LSU Tigers Jersey

miami nil jersey

Carson Beck Jersey

CJ Daniels Jersey

Keelan Marion Jersey

Malachi Toney Jersey

Alex Bauman Jersey

Elija Lofton Jersey

Mark Fletcher Jr. Jersey

Wesley Bissainthe Jersey

Jordan Lyle Jersey

Emory Williams Jersey

Joshisa Trader Jersey

Joshua Moore Jersey

Ray Ray Joseph Jersey

Brock Schott Jersey

Luka Gilbert Jersey

miami nil jerseys

Carson Beck Jerseys

CJ Daniels Jerseys

Keelan Marion Jerseys

Malachi Toney Jerseys

Alex Bauman Jerseys

Elija Lofton Jerseys

Mark Fletcher Jr. Jerseys

Wesley Bissainthe Jerseys

Jordan Lyle Jerseys

Emory Williams Jerseys

Joshisa Trader Jerseys

Joshua Moore Jerseys

Ray Ray Joseph Jerseys

Brock Schott Jerseys

Luka Gilbert Jerseys

hurricanes football jersey

Carson Beck Football Jersey

CJ Daniels Football Jersey

Keelan Marion Football Jersey

Malachi Toney Football Jersey

Alex Bauman Football Jersey

Elija Lofton Football Jersey

Mark Fletcher Jr. Football Jersey

Wesley Bissainthe Football Jersey

Jordan Lyle Football Jersey

Emory Williams Football Jersey

Joshisa Trader Football Jersey

Joshua Moore Football Jersey

Ray Ray Joseph Football Jersey

Brock Schott Football Jersey

Luka Gilbert Football Jersey

hurricanes college jersey

Carson Beck College Jersey

CJ Daniels College Jersey

Keelan Marion College Jersey

Malachi Toney College Jersey

Alex Bauman College Jersey

Elija Lofton College Jersey

Mark Fletcher Jr. College Jersey

Wesley Bissainthe College Jersey

Jordan Lyle College Jersey

Emory Williams College Jersey

Joshisa Trader College Jersey

Joshua Moore College Jersey

Ray Ray Joseph College Jersey

Brock Schott College Jersey

Luka Gilbert College Jersey

michigan nil jersey

Bryce Underwood Jersey

Donaven McCulley Jersey

Fredrick Moore Jersey

Semaj Morgan Jersey

Marlin Klein Jersey

Justice Haynes Jersey

Ernest Hausmann Jersey

Channing Goodwin Jersey

Jamar Browder Jersey

Anthony Simpson Jersey

Hogan Hansen Jersey

Mikey Keene Jersey

Jordan Marshall Jersey

Cole Sullivan Jersey

michigan nil jerseys

Bryce Underwood Michigan Jersey

Donaven McCulley Michigan Jersey

Fredrick Moore Michigan Jersey

Semaj Morgan Michigan Jersey

Marlin Klein Michigan Jersey

Justice Haynes Michigan Jersey

Ernest Hausmann Michigan Jersey

Channing Goodwin Michigan Jersey

Jamar Browder Michigan Jersey

Anthony Simpson Michigan Jersey

Hogan Hansen Michigan Jersey

Mikey Keene Michigan Jersey

Jordan Marshall Michigan Jersey

Cole Sullivan Michigan Jersey

wolverines football shop

Bryce Underwood Football Jersey

Donaven McCulley Football Jersey

Fredrick Moore Football Jersey

Semaj Morgan Football Jersey

Marlin Klein Football Jersey

Justice Haynes Football Jersey

Ernest Hausmann Football Jersey

Channing Goodwin Football Jersey

Jamar Browder Football Jersey

Anthony Simpson Football Jersey

Hogan Hansen Football Jersey

Mikey Keene Football Jersey

Jordan Marshall Football Jersey

Cole Sullivan Football Jersey

wolverines football jerseys

Bryce Underwood Jerseys

Donaven McCulley Jerseys

Fredrick Moore Jerseys

Semaj Morgan Jerseys

Marlin Klein Jerseys

Justice Haynes Jerseys

Ernest Hausmann Jerseys

Channing Goodwin Jerseys

Jamar Browder Jerseys

Anthony Simpson Jerseys

Hogan Hansen Jerseys

Mikey Keene Jerseys

Jordan Marshall Jerseys

Cole Sullivan Jerseys

osu buckeyes pro shop

Julian Sayin Jersey

Jeremiah Smith Jersey

Carnell Tate Jersey

Brandon Inniss Jersey

James Peoples Jersey

Max Klare Jersey

Caleb Downs Jersey

Arvell Reese Jersey

Lincoln Kienholz Jersey

CJ Donaldson Jersey

Quincy Porter Jersey

Mylan Graham Jersey

Bryson Rodgers Jersey

go bucks pro store

Julian Sayin Ohio State Jersey

Jeremiah Smith Ohio State Jersey

Carnell Tate Ohio State Jersey

Brandon Inniss Ohio State Jersey

James Peoples Ohio State Jersey

Max Klare Ohio State Jersey

Caleb Downs Ohio State Jersey

Arvell Reese Ohio State Jersey

Lincoln Kienholz Ohio State Jersey

CJ Donaldson Ohio State Jersey

Quincy Porter Ohio State Jersey

Mylan Graham Ohio State Jersey

Bryson Rodgers Ohio State Jersey

ohio state nil jersey

Ohio State Julian Sayin Jersey

Ohio State Jeremiah Smith Jersey

Ohio State Carnell Tate Jersey

Ohio State Brandon Inniss Jersey

Ohio State James Peoples Jersey

Ohio State Max Klare Jersey

Ohio State Caleb Downs Jersey

Ohio State Arvell Reese Jersey

Ohio State Lincoln Kienholz Jersey

Ohio State CJ Donaldson Jersey

Ohio State Quincy Porter Jersey

Ohio State Mylan Graham Jersey

Ohio State Bryson Rodgers Jersey

ohio state nil jerseys

Julian Sayin OSU Jersey

Jeremiah Smith OSU Jersey

Carnell Tate OSU Jersey

Brandon Inniss OSU Jersey

James Peoples OSU Jersey

Max Klare OSU Jersey

Caleb Downs OSU Jersey

Arvell Reese OSU Jersey

Lincoln Kienholz OSU Jersey

CJ Donaldson OSU Jersey

Quincy Porter OSU Jersey

Mylan Graham OSU Jersey

Bryson Rodgers OSU Jersey

oklahoma nil jersey

John Mateer Jersey

Keontez Lewis Jersey

Deion Burks Jersey

Isaiah Sategna III Jersey

Jaren Kanak Jersey

Tory Blaylock Jersey

Kobie McKinzie Jersey

Ivan Carreon Jersey

Jer’Michael Carter Jersey

Zion Kearney Jersey

Will Huggins Jersey

Michael Hawkins Jr. Jersey

Jovantae Barnes Jersey

Sammy Omosigho Jersey

oklahoma nil jerseys

John Mateer Jerseys

Keontez Lewis Jerseys

Deion Burks Jerseys

Isaiah Sategna III Jerseys

Jaren Kanak Jerseys

Tory Blaylock Jerseys

Kobie McKinzie Jerseys

Ivan Carreon Jerseys

Jer’Michael Carter Jerseys

Zion Kearney Jerseys

Will Huggins Jerseys

Michael Hawkins Jr. Jerseys

Jovantae Barnes Jerseys

Sammy Omosigho Jerseys

oklahoma sooners pro store

John Mateer Oklahoma Sooners Jersey

Keontez Lewis Oklahoma Sooners Jersey

Deion Burks Oklahoma Sooners Jersey

Isaiah Sategna III Oklahoma Sooners Jersey

Jaren Kanak Oklahoma Sooners Jersey

Tory Blaylock Oklahoma Sooners Jersey

Kobie McKinzie Oklahoma Sooners Jersey

Ivan Carreon Oklahoma Sooners Jersey

Jer’Michael Carter Oklahoma Sooners Jersey

Zion Kearney Oklahoma Sooners Jersey

Will Huggins Oklahoma Sooners Jersey

Michael Hawkins Jr. Oklahoma Sooners Jersey

Jovantae Barnes Oklahoma Sooners Jersey

Sammy Omosigho Oklahoma Sooners Jersey

oklahoma college shop

John Mateer Oklahoma Jersey

Keontez Lewis Oklahoma Jersey

Deion Burks Oklahoma Jersey

Isaiah Sategna III Oklahoma Jersey

Jaren Kanak Oklahoma Jersey

Tory Blaylock Oklahoma Jersey

Kobie McKinzie Oklahoma Jersey

Ivan Carreon Oklahoma Jersey

Jer’Michael Carter Oklahoma Jersey

Zion Kearney Oklahoma Jersey

Will Huggins Oklahoma Jersey

Michael Hawkins Jr. Oklahoma Jersey

Jovantae Barnes Oklahoma Jersey

Sammy Omosigho Oklahoma Jersey

penn state nil jersey

Drew Allar Jersey

Nicholas Singleton Jersey

Devonte Ross Jersey

Kyron Hudson Jersey

Khalil Dinkins Jersey

Kaytron Allen Jersey

Liam Clifford Jersey

Tyseer Denmark Jersey

Elliot Washington II Jersey

Peter Gonzalez Jersey

Ethan Grunkemeyer Jersey

penn state nil jerseys

Drew Allar Penn State Jersey

Nicholas Singleton Penn State Jersey

Devonte Ross Penn State Jersey

Kyron Hudson Penn State Jersey

Khalil Dinkins Penn State Jersey

Kaytron Allen Penn State Jersey

Liam Clifford Penn State Jersey

Tyseer Denmark Penn State Jersey

Elliot Washington II Penn State Jersey

Peter Gonzalez Penn State Jersey

Ethan Grunkemeyer Penn State Jersey

penn state nittany lions gear

Drew Allar PSU Jersey

Nicholas Singleton PSU Jersey

Devonte Ross PSU Jersey

Kyron Hudson PSU Jersey

Khalil Dinkins PSU Jersey

Kaytron Allen PSU Jersey

Liam Clifford PSU Jersey

Tyseer Denmark PSU Jersey

Elliot Washington II PSU Jersey

Peter Gonzalez PSU Jersey

Ethan Grunkemeyer PSU Jersey

penn state nittany lions shop

Penn State Drew Allar Jersey

Penn State Nicholas Singleton Jersey

Penn State Devonte Ross Jersey

Penn State Kyron Hudson Jersey

Penn State Khalil Dinkins Jersey

Penn State Kaytron Allen Jersey

Penn State Liam Clifford Jersey

Penn State Tyseer Denmark Jersey

Penn State Elliot Washington II Jersey

Penn State Peter Gonzalez Jersey

Penn State Ethan Grunkemeyer Jersey

south carolina nil jersey

LaNorris Sellers Jersey

Nyck Harbor Jersey

Brian Rowe Jersey

Mazeo Bennett Jr. Jersey

Brady Hunt Jersey

Rahsul Faison Jersey

Dylan Stewart Jersey

Fred Johnson Jersey

Donovan Murph Jersey

Jared Brown Jersey

Michael Smith Jersey

Luke Doty Jersey

Oscar Adaway III Jersey

south carolina nil jerseys

LaNorris Sellers Jerseys

Nyck Harbor Jerseys

Brian Rowe Jerseys

Mazeo Bennett Jr. Jerseys

Brady Hunt Jerseys

Rahsul Faison Jerseys

Dylan Stewart Jerseys

Fred Johnson Jerseys

Donovan Murph Jerseys

Jared Brown Jerseys

Michael Smith Jerseys

Luke Doty Jerseys

Oscar Adaway III Jerseys

south carolina pro store

LaNorris Sellers South Carolina Jersey

Nyck Harbor South Carolina Jersey

Brian Rowe South Carolina Jersey

Mazeo Bennett Jr. South Carolina Jersey

Brady Hunt South Carolina Jersey

Rahsul Faison South Carolina Jersey

Dylan Stewart South Carolina Jersey

Fred Johnson South Carolina Jersey

Donovan Murph South Carolina Jersey

Jared Brown South Carolina Jersey

Michael Smith South Carolina Jersey

Luke Doty South Carolina Jersey

Oscar Adaway III South Carolina Jersey

gamecock college shop

LaNorris Sellers Gamecocks Jersey

Nyck Harbor Gamecocks Jersey

Brian Rowe Gamecocks Jersey

Mazeo Bennett Jr. Gamecocks Jersey

Brady Hunt Gamecocks Jersey

Rahsul Faison Gamecocks Jersey

Dylan Stewart Gamecocks Jersey

Fred Johnson Gamecocks Jersey

Donovan Murph Gamecocks Jersey

Jared Brown Gamecocks Jersey

Michael Smith Gamecocks Jersey

Luke Doty Gamecocks Jersey

Oscar Adaway III Gamecocks Jersey

tennessee nil jersey

Joey Aguilar Jersey

Mike Matthews Jersey

Chris Brazzell II Jersey

Braylon Staley Jersey

DeSean Bishop Jersey

Miles Kitselman Jersey

Jeremiah Telander Jersey

Jake Merklinger Jersey

Star Thomas Jersey

Ethan Davis Jersey

Travis Smith Jr. Jersey

Radarious Jackson Jersey

Joakim Dodson Jersey

Edwin Spillman Jersey

tennessee nil jerseys

Joey Aguilar Tennessee Vols Jersey

Mike Matthews Tennessee Vols Jersey

Chris Brazzell II Tennessee Vols Jersey

Braylon Staley Tennessee Vols Jersey

DeSean Bishop Tennessee Vols Jersey

Miles Kitselman Tennessee Vols Jersey

Jeremiah Telander Tennessee Vols Jersey

Jake Merklinger Tennessee Vols Jersey

Star Thomas Tennessee Vols Jersey

Ethan Davis Tennessee Vols Jersey

Travis Smith Jr. Tennessee Vols Jersey

Radarious Jackson Tennessee Vols Jersey

Joakim Dodson Tennessee Vols Jersey

Edwin Spillman Tennessee Vols Jersey

tennessee volunteers pro shop

Joey Aguilar Tennessee Jersey

Mike Matthews Tennessee Jersey

Chris Brazzell II Tennessee Jersey

Braylon Staley Tennessee Jersey

DeSean Bishop Tennessee Jersey

Miles Kitselman Tennessee Jersey

Jeremiah Telander Tennessee Jersey

Jake Merklinger Tennessee Jersey

Star Thomas Tennessee Jersey

Ethan Davis Tennessee Jersey

Travis Smith Jr. Tennessee Jersey

Radarious Jackson Tennessee Jersey

Joakim Dodson Tennessee Jersey

Edwin Spillman Tennessee Jersey

volunteers pro shop

Joey Aguilar Vols Jersey

Mike Matthews Vols Jersey

Chris Brazzell II Vols Jersey

Braylon Staley Vols Jersey

DeSean Bishop Vols Jersey

Miles Kitselman Vols Jersey

Jeremiah Telander Vols Jersey

Jake Merklinger Vols Jersey

Star Thomas Vols Jersey

Ethan Davis Vols Jersey

Travis Smith Jr. Vols Jersey

Radarious Jackson Vols Jersey

Joakim Dodson Vols Jersey

Edwin Spillman Vols Jersey

texas nil jersey

Arch Manning Jersey

Ryan Wingo Jersey

Emmett Mosley V Jersey

DeAndre Moore Jr. Jersey

Jack Endries Jersey

Quintrevion Wisner Jersey

Anthony Hill Jr. Jersey

Colin Simmons Jersey

Michael Taaffe Jersey

Parker Livingstone Jersey

CJ Baxter Jersey

Trey Owens Jersey

texas nil jerseys

Arch Manning Jerseys

Ryan Wingo Jerseys

Emmett Mosley V Jerseys

DeAndre Moore Jr. Jerseys

Jack Endries Jerseys

Quintrevion Wisner Jerseys

Anthony Hill Jr. Jerseys

Colin Simmons Jerseys

Michael Taaffe Jerseys

Parker Livingstone Jerseys

CJ Baxter Jerseys

Trey Owens Jerseys

texass pro shop

Arch Manning Texas Jersey

Ryan Wingo Texas Jersey

Emmett Mosley V Texas Jersey

DeAndre Moore Jr. Texas Jersey

Jack Endries Texas Jersey

Quintrevion Wisner Texas Jersey

Anthony Hill Jr. Texas Jersey

Colin Simmons Texas Jersey

Michael Taaffe Texas Jersey

Parker Livingstone Texas Jersey

CJ Baxter Texas Jersey

Trey Owens Texas Jersey

texas university shop

Arch Manning Texas Longhorns Jersey

Ryan Wingo Texas Longhorns Jersey

Emmett Mosley V Texas Longhorns Jersey

DeAndre Moore Jr. Texas Longhorns Jersey

Jack Endries Texas Longhorns Jersey

Quintrevion Wisner Texas Longhorns Jersey

Anthony Hill Jr. Texas Longhorns Jersey

Colin Simmons Texas Longhorns Jersey

Michael Taaffe Texas Longhorns Jersey

Parker Livingstone Texas Longhorns Jersey

CJ Baxter Texas Longhorns Jersey

Trey Owens Texas Longhorns Jersey

bulldogs football jerseys

Brock Bowers UGA Jersey

Chauncey Bowens UGA Jersey

CJ Allen UGA Jersey

Dillon Bell UGA Jersey

Gunner Stockton UGA Jersey

Lawson Luckie UGA Jersey

Nate Frazier UGA Jersey

Nick Chubb UGA Jersey

Oscar Delp UGA Jersey

Stetson Bennett UGA Jersey

georgia shop now

Bo Walker Jersey

Brock Bowers Jersey

Carson Beck Jersey

Dillon Bell Jersey

Dominic Lovett Jersey

Gunner Stockton Jersey

michigan shop now

Aidan Hutchinson Jersey

Bryce Underwood Jersey

Channing Goodwin Jersey

Colston Loveland Jersey

Donaven McCulley Jersey

J.J. McCarthy Jersey

uga pro store

Brock Bowers Jersey

Chauncey Bowens Jersey

Dillon Bell Jersey

Dominic Lovett Jersey

Gunner Stockton Jersey

Lawson Luckie Jersey

Nate Frazier Jersey

Oscar Delp Jersey

Stetson Bennett Jersey

Zachariah Branch Jersey

alabama college jerseys

Brody Dalton Jersey

Dijon Lee Jr. Jersey

Germie Bernard Jersey

Isaiah Horton Jersey

Jalen Milroe Jersey

Jam Miller Jersey

Kadyn Proctor Jersey

Marshall Pritchett Jersey

Ty Simpson Jersey

osu jersey

Caleb Downs Jersey

Carnell Tate Jersey

Carter Lowe Jersey

Denzel Burke Jersey

Emeka Egbuka Jersey

Ezekiel Elliott Jersey

Jack Sawyer Jersey

Jae’Sean Tate Jersey

James Peoples Jersey

Jeremiah Smith Jersey

Joe Burrow Jersey

Joey Bosa Jersey

Julian Sayin Jersey

TreVeyon Henderson Jersey

oregon pro store

Marcus Mariota Oregon Jersey

De’Anthony Thomas Oregon Jersey

ut jerseys

Joey Aguilar UT Jersey

Chris Brazzell II UT Jersey

DeSean Bishop UT Jersey

Braylon Staley UT Jersey

Star Thomas UT Jersey

texas pro store

Arch Manning Texas Jersey

Quintrevion Wisner Texas Jersey

Jaydon Blue Texas Jersey

Ryan Wingo Texas Jersey

Matthew Golden Texas Jersey

Isaiah Bond Texas Jersey

Michael Taaffe Texas Jersey

Anthony Hill Jr. Texas Jersey

Colin Simmons Texas Jersey

fsu football jerseys

Tommy Castellanos Jersey

Gavin Sawchuk Jersey

Duce Robinson Jersey

Micahi Danzy Jersey

tennessee football jerseys

Joey Aguilar Jersey

DeSean Bishop Jersey

Chris Brazzell II Jersey

Braylon Staley Jersey

ohio state pro shop

Bo Jackson Jersey

Caleb Downs Jersey

Jeremiah Smith Jersey

Julian Sayin Jersey

C.J. Stroud Jersey

Carnell Tate Jersey

osu football jersey

Bo Jackson OSU Jersey

Carnell Tate OSU Jersey

Jeremiah Smith OSU Jersey

Jack Sawyer OSU Jersey

Julian Sayin OSU Jersey

Florida Gators Football Jerseys

ut pro store

Arch Manning Jersey

Matthew Golden Jersey

Ryan Wingo Jersey

bama jerseys

Ty Simpson Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

Ryan Williams Alabama Jersey

Isaiah Horton Alabama Jersey

bama pro shop

Ty Simpson Alabama Jerseys

Jam Miller Alabama Jerseys

Germie Bernard Alabama Jerseys

Derrick Henry Alabama Jerseys

Jalen Hurts Alabama Jerseys

Ty Simpson Jersey

Jam Miller Jersey

Germie Bernard Jersey

Jalen Hurts Jersey

Derrick Henry Jersey

au football jerseys

clemson watson jersey

Cade Klubnik Jersey

Adam Randall Jersey

clemson jersey for sale

Cade Klubnik Clemson Jersey

Adam Randall Clemson Jersey

Antonio Williams Clemson Jersey

uga fan shop

Gunner Stockton Jersey

Chauncey Bowens Jersey

Colbie Young Jersey

Nate Frazier Jersey

Zachariah Branch Jersey

ga bulldogs jersey

Brock Bowers UGA Jersey

Colbie Young UGA Jersey

Dillon Bell UGA Jersey

Gunner Stockton UGA Jersey

Chauncey Bowens UGA Jersey

ga bulldogs jerseys

Gunner Stockton UGA Jerseys

Herschel Walker UGA Jerseys

Ladd McConkey UGA Jerseys

Lawson Luckie UGA Jerseys

Nate Frazier UGA Jerseys

Zachariah Branch UGA Jerseys

michigan football jerseys

Bryce Underwood Jersey

Justice Haynes Jersey

Donaven McCulley Jersey

J.J. McCarthy Jersey

Jordan Marshall Jersey

Andrew Marsh Jersey

brady michigan jersey

Bryce Underwood Michigan Jersey

Jasper Parker Michigan Jersey

Jordan Marshall Michigan Jersey

Jordan Poole Michigan Jersey

Tom Brady Michigan Jersey

charles woodson michigan jersey

vol pro shop

Alvin Kamara Jersey

Arian Foster Jersey

Eric Berry Jersey

Joshua Dobbs Jersey

Peyton Manning Jersey

vols pro shop

vol jersey

Florida Gators Pro Shop

clemson tigers pro store

Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey

Adam Randall Clemson Tigers Jersey

georgia pro shop

Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey

Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey

Colbie Young Georgia Bulldogs Jersey

Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey

tennessee volunteers jerseys

Joey Aguilar Tennessee Volunteers Jersey

DeSean Bishop Tennessee Volunteers Jersey

Chris Brazzell II Tennessee Volunteers Jersey

michigan wolverines jerseys

Aidan Hutchinson Michigan Wolverines Jersey

Bryce Underwood Michigan Wolverines Jersey

Justice Haynes Michigan Wolverines Jersey

Donaven McCulley Michigan Wolverines Jersey

Andrew Marsh Michigan Wolverines Jersey

Jasper Parker Michigan Wolverines Jersey

texas longhorns pro store

Arch Manning Texas Longhorns Jersey

Quintrevion Wisner Texas Longhorns Jersey

Jerrick Gibson Texas Longhorns Jersey

Parker Livingstone Texas Longhorns Jersey

Ryan Wingo Texas Longhorns Jersey

und pro shop

Jeremiyah Love Notre Dame Fighting Irish Jersey

Jadarian Price Notre Dame Fighting Irish Jersey

usc trojans jerseys

JuJu Smith-Schuster USC Trojans Jersey

Reggie Bush USC Trojans Jersey

Troy Polamalu USC Trojans Jersey

florida state seminoles jersey

Tommy Castellanos Florida State Seminoles Jersey

Gavin Sawchuk Florida State Seminoles Jersey

Duce Robinson Florida State Seminoles Jersey

Micahi Danzy Florida State Seminoles Jersey

miami hurricanes jerseys

wisconsin badgers jerseys

kansas state wildcats jerseys

GEORGIADOGS JERSEYS

Ladd McConkey Jersey

Matthew Stafford Jersey

Nick Chubb Jersey

Stetson Bennett Jersey

iowa hawkeyes jerseys

iowa hawkeyes jersey

alabama jersey store

Ty Simpson Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

Dijon Lee Jr. Alabama Jersey

Jalen Hurts Jersey

Jalen Milroe Jersey

clemson purple jersey

Cade Klubnik Clemson Jersey

Adam Randall Clemson Jersey

georgia football jerseys

Gunner Stockton Georgia Jersey

Elyiss Williams Georgia Jersey

London Humphreys Georgia Jersey

miami hurricanes uniforms

Cam Ward Miami Jersey

wolverines jersey shop

Blake Corum Michigan Jersey

Bryce Underwood Michigan Jersey

Colston Loveland Michigan Jersey

Donaven McCulley Michigan Jersey

notre dame pro shop

ohio football jerseys

Julian Sayin Ohio State Jersey

Bo Jackson Ohio State Jersey

Jeremiah Smith Ohio State Jersey

CJ Donaldson Ohio State Jersey

James Peoples Ohio State Jersey

tennessee volunteers jersey

Peyton Lewis Vols Jersey

Mike Matthews Vols Jersey

Braylon Staley Vols Jersey

longhorns jersey

Arch Manning Texas Jersey

Brad Spence Texas Jersey

Brock Cunningham Texas Jersey

Colin Simmons Texas Jersey

Michael Taaffe Texas Jersey

southern cal trojans jersey

Reggie Bush USC Jersey

authentic uga jersey

CJ Allen Jerseys

Colbie Young Jerseys

Dillon Bell Jerseys

Dominic Lovett Jerseys

Herschel Walker Jerseys

Lawson Luckie Jerseys

bama pro store

Ty Simpson Alabama Jersey

Austin Mack Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

bama uniforms

Derrick Henry Jersey

DeVonta Smith Jersey

Dijon Lee Jr. Jersey

Ryan Williams Jersey

roll tide jersey

Austin Mack Alabama Jersey

Jam Miller Alabama Jersey

Ty Simpson Alabama Jersey

Germie Bernard Alabama Jersey

Ryan Williams Alabama Jersey

asu jersey

asu jerseys

arizona wildcats jersey

arizona wildcats jerseys

arkansas jersey

arkansas razorbacks jerseys

AUBURN TIGERS GEAR

Bo Jackson Auburn Jersey

Bo Nix Auburn Jersey

colorado buffaloes jersey

Shedeur Sanders Jersey

Travis Hunter Jersey

colorado buffaloes jerseys

Shedeur Sanders Colorado Jersey

Travis Hunter Colorado Jersey

florida state seminoles jerseys

Tommy Castellanos Jersey

Kevin Sperry Jersey

Gavin Sawchuk Jersey

Ousmane Kromah Jersey

Duce Robinson Jersey

Micahi Danzy Jersey

florida state pro shop

Tommy Castellanos Florida State Jersey

Gavin Sawchuk Florida State Jersey

houston cougars jerseys

illinois jersey

illinois fighting illini jersey

indiana hoosiers jersey

indiana hoosiers jerseys

iowa jersey

Cooper DeJean Jersey

iowa hawkeyes football jersey

iowa state cyclones jersey

iowa state jersey

kansas jayhawks jerseys

iowa state jersey

kansas jersey

k state jersey

k state jerseys

kentucky wildcats jersey

kentucky jersey

louisville cardinals jerseys

Lamar Jackson Jersey

louisville jersey

Lamar Jackson Louisville Jersey

louisville jerseys

Lamar Jackson Jersey

lsu pro store

Garrett Nussmeier LSU Jersey

Caden Durham LSU Jersey

Aaron Anderson LSU Jersey

Ju’Juan Johnson LSU Jersey

miami football jerseys

Sean Taylor Jersey

Ray Lewis Jersey

wolverines pro shop

Bryce Underwood Jersey

Justice Haynes Jersey

Jordan Marshall Jersey

Jordan Poole Jersey

wolverines pro store

Blake Corum Michigan Jersey

J.J. McCarthy Michigan Jersey

unc jersey

fighting irish jersey

notre dame pro store

Jeremiyah Love Notre Dame Jersey

buckeyes pro shop

Braxton Miller Jersey

C.J. Stroud Jersey

Carnell Tate Jersey

Julian Sayin Jersey

Jeremiah Smith Jersey

Bo Jackson Jersey

buckeyes pro store

CJ Donaldson Ohio State Jersey

Bo Jackson Ohio State Jersey

James Peoples Ohio State Jersey

Jeremiah Smith Ohio State Jersey

Julian Sayin Ohio State Jersey

Carnell Tate Ohio State Jersey

Max Klare Ohio State Jersey

ou sooners jerseys

John Mateer Jersey

Tory Blaylock Jersey

Isaiah Sategna III Jersey

Jaren Kanak Jersey

Deion Burks Jersey

ole miss rebels jerseys

Jaxson Dart Jersey

ole miss jerseys

Jaxson Dart Ole Miss Jersey

oregon football jersey

Tez Johnson Jersey

oregon ducks pro shop

Bo Nix Oregon Jersey

Marcus Mariota Oregon Jersey

Justin Herbert Oregon Jersey

penn state pro shop

Drew Allar Jersey

Kaytron Allen Jersey

Devonte Ross Jersey

Nicholas Singleton Jersey

Kyron Hudson Jersey

Saquon Barkley Jersey

nittany lions jersey

Drew Allar Jersey

Kyron Hudson Jersey

Kaytron Allen Jersey

Devonte Ross Jersey

Saquon Barkley Jersey

nittany lions jerseys

Saquon Barkley Penn State Jersey

Devonte Ross Penn State Jersey

Drew Allar Penn State Jersey

rutgers jersey

rutgers jerseys

south carolina jersey

LaNorris Sellers South Carolina Jersey

Rahsul Faison South Carolina Jersey

Luke Doty South Carolina Jersey

Matt Fuller South Carolina Jersey

Oscar Adaway III South Carolina Jersey

Nyck Harbor South Carolina Jersey

Donovan Murph South Carolina Jersey

stanford cardinal jerseys

Andrew Luck Jersey

STANFORD JERSEY

stanford jerseys

tennessee jersey

Joey Aguilar Jersey

DeSean Bishop Jersey

Chris Brazzell II Jersey

Star Thomas Jersey

Peyton Manning Jersey

Braylon Staley Jersey

vols jersey

Peyton Manning Tennessee Jersey

vols jerseys

Eric Berry Jersey

Peyton Manning Jersey

aggies jerseys

Johnny Manziel Jersey

Marcel Reed Jersey

Mike Evans Jersey

aggies jersey

Johnny Manziel Jersey

longhorns pro shop

Parker Livingstone Jersey

Michael Taaffe Jersey

Quintrevion Wisner Jersey

Matthew Caldwell Jersey

Ryan Wingo Jersey

DeAndre Moore Jr. Jersey

longhorns pro store

Arch Manning Jersey

Michael Taaffe Jersey

Quintrevion Wisner Jersey

Ryan Wingo Jersey

ucf knights jerseys

ucf jersey

usc pro store

Reggie Bush Jersey

O.J. Simpson Jersey

Troy Polamalu Jersey

west virginia jersey

Tavon Austin WVU Jersey

Geno Smith WVU Jersey

Pat McAfee WVU Jersey

wisconsin jerseys

J. J. Watt Jersey

wisconsin jersey

alabama crimson tide jersey

mamba jerseys

shop oklahoma sooners

bama shop now

Derrick Henry Jersey

DeVonta Smith Jersey

Ha Ha Clinton-Dix Jersey

Jalen Hurts Jersey

Mark Ingram Jersey

Nick Saban Jersey

Tua Tagovailoa Jersey

gators jersey

lsu tigers football jerseys

Garrett Nussmeier LSU Tigers Jersey

Caden Durham LSU Tigers Jersey

Aaron Anderson LSU Tigers Jersey

Ju’Juan Johnson LSU Tigers Jersey

Harlem Berry LSU Tigers Jersey

Barion Brown LSU Tigers Jersey

12th man pro store

Justin Evans Texas A&M Aggies Jersey

Johnny Manziel Texas A&M Aggies Jersey

oklahoma sooners shop now

John Mateer Oklahoma Sooners Jersey

Tory Blaylock Oklahoma Sooners Jersey

Isaiah Sategna III Oklahoma Sooners Jersey

Michael Hawkins Jr. Oklahoma Sooners Jersey

Jaren Kanak Oklahoma Sooners Jersey

florida football jersey

lsu football uniform

Garrett Nussmeier LSU Jersey

Caden Durham LSU Jersey

Aaron Anderson LSU Jersey

Michael Van Buren Jr. LSU Jersey

Ju’Juan Johnson LSU Jersey

Harlem Berry LSU Jersey

oklahoma jerseys shop

John Mateer Oklahoma Jersey

Deion Burks Oklahoma Jersey

Baker Mayfield Oklahoma Jersey

wvu jerseys shop

Tavon Austin WVU Jersey

Geno Smith WVU Jersey

Pat McAfee WVU Jersey

houston cougars jersey

lsu pro shop

Garrett Nussmeier Jersey

Caden Durham Jersey

Ju’Juan Johnson Jersey

Harlem Berry Jersey

Aaron Anderson Jersey

Barion Brown Jersey

ou jersey

Baker Mayfield Jersey

Adrian Peterson Jersey

west virginia jerseys

Geno Smith Jersey

Pat McAfee Jersey

Tavon Austin Jersey

duke blue devils store

Austin Rivers Jersey

Cooper Flagg Jersey

Grant Hill Jersey

Cameron Boozer Jersey

Cayden Boozer Jersey

Kyrie Irving Jersey

shop south carolina jerseys

LaNorris Sellers Jersey

Rahsul Faison Jersey

Matt Fuller Jersey

Nyck Harbor Jersey

arkansas razorbacks shop

AUBURN FOOTBALL APPAREL

Bo Jackson Jersey

Bo Nix Jersey

baylor bears pro store

tigers football jerseys

Cade Klubnik Jersey

COLORADO BUFFALOES SHOP

duke blue devils pro store

Cooper Flagg Jersey

Cameron Boozer Jersey

Cayden Boozer Jersey

florida gators pro store

college apparel fan

12th Man College Jerseys

Geno Smith College Jerseys

Joe Montana College Jerseys

college pro store

Andrew Luck – Stanford Cardinal

Arch Manning – Texas Longhorns

Baker Mayfield – Oklahoma Sooners

Blake Corum – Michigan Wolverines

C.J. Stroud – Ohio State Buckeyes

Geno Smith – West Virginia Mountaineers

J.J. McCarthy – Michigan Wolverines

Jeremiah Smith – Ohio State Buckeyes

Johnny Manziel – Texas A&M Aggies

Ryan Williams – Alabama Crimson Tide

view college teams

clemson pro shop

Cade Klubnik Jersey

Adam Randall Jersey

Bryant Wesco Jr. Jersey

Keith Adams Jr. Jersey

T.J. Moore Jersey

clemson pro store

Cade Klubnik Clemson Tigers Jersey

Adam Randall Clemson Tigers Jersey

georgia bulldogs pro shop

Gunner Stockton Georgia Bulldogs Jersey

Chauncey Bowens Georgia Bulldogs Jersey

Nate Frazier Georgia Bulldogs Jersey

Nick Chubb Georgia Bulldogs Jersey

Zachariah Branch Georgia Bulldogs Jersey

michigan wolverines pro shop

Bryce Underwood Michigan Wolverines Jersey

Blake Corum Michigan Wolverines Jersey

Charles Woodson Michigan Wolverines Jersey

Justice Haynes Michigan Wolverines Jersey

Donaven McCulley Michigan Wolverines Jersey

youth alabama jersey

Derrick Henry College Jersey

DeVonta Smith College Jersey

Jalen Hurts College Jersey

clemson college jerseys

Adam Randall College Jersey

Cade Klubnik College Jersey

Deshaun Watson College Jersey

uga pro shop

Brock Bowers College Jersey

Colbie Young College Jersey

D’Andre Swift College Jersey

Gunner Stockton College Jersey

Lawson Luckie College Jersey

Mykel Williams College Jersey

Nate Frazier College Jersey

michigan gear shop

Bryce Underwood College Jersey

osu pro shop

Julian Sayin College Jersey

Bo Jackson College Jersey

Jeremiah Smith College Jersey

CJ Donaldson College Jersey

James Peoples College Jersey

Carnell Tate College Jersey

Max Klare College Jersey

oregon pro shop

Marcus Mariota College Jersey

ut jersey

Joey Aguilar College Jersey

DeSean Bishop College Jersey

Peyton Manning College Jersey

Braylon Staley College Jersey

texas college jersey

Arch Manning College Jersey

Bijan Robinson College Jersey

Brock Cunningham College Jersey

Colin Simmons College Jersey

Colt McCoy College Jersey

Elijah Barnes College Jersey

Isaiah Bond College Jersey

usc pro shop

Reggie Bush College Jersey

college limited jerseys

fsu pro store

wvu pro store

alabama pro store

Derrick Henry Alabama Crimson Tide Jersey

DeVonta Smith Alabama Crimson Tide Jersey

Donnie Lee Jr. Alabama Crimson Tide Jersey

Jalen Hurts Alabama Crimson Tide Jersey

florida state seminoles shop

Tommy Castellanos Jersey

Jordan Travis Jersey

Gavin Sawchuk Jersey

Duce Robinson Jersey

illinois fighting illini shop

iowa hawkeyes pro store

kansas jayhawks pro shop

kentuc kywildcats pro store

lsu tigers pro store

Garrett Nussmeier Jersey

Ja’Marr Chase Jersey

Jayden Daniels Jersey

Joe Burrow Jersey

MICHIGAN WOLVERINES PRO STORE

Blake Corum Jersey

Charles Woodson Jersey

Donovan Edwards Jersey

J.J. McCarthy Jersey

Jabrill Peppers Jersey

Jim Harbaugh Jersey

notre dame fighting pro shop

Jeremiyah Love Jersey

ole miss rebels pro shop

Jaxson Dart Jersey

USC TROJANS PRO SHOP

Caleb Williams Jersey

O.J. Simpson Jersey

Reggie Bush Jersey

WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS PRO SHOP

Geno Smith Jersey

Tavon Austin Jersey

WISCONSIN BADGERS PRO SHOP

Jonathan Taylor Jersey

J.J. Watt Jersey

Russell Wilson Jersey

Arkansas Pro Shop

CLEMSON COLLEGE SHOP

Cade Klubnik Clemson Jersey

FLORIDA GATORS FAN GEAR

Tim Tebow Florida Jersey

FLORIDA STATE SEMINOLES PRO SHOP

Jordan Travis Florida State Jersey

georgia pro store

Gunner Stockton Georgia Jersey

George Pickens Georgia Jersey

Lawson Luckie Georgia Jersey

Oscar Delp Georgia Jersey

Stetson Bennett Georgia Jersey

Zachariah Branch Georgia Jersey

iowa pro shop

LSU TIGERS APPARELS

Garrett Nussmeier LSU Jersey

Ja’Marr Chase LSU Jersey

Joe Burrow LSU Jersey

Justin Jefferson LSU Jersey

Leonard Fournette LSU Jersey

shop michigan jerseys

Aidan Hutchinson Michigan Jersey

Blake Corum Michigan Jersey

Bryce Underwood Michigan Jersey

Charles Woodson Michigan Jersey

Colston Loveland Michigan Jersey

J.J. McCarthy Michigan Jersey

NOTRE DAME FAN STORE

Joe Montana Notre Dame Jersey

oklahoma pro shop

John Mateer Oklahoma Jersey

Tory Blaylock Oklahoma Jersey

Isaiah Sategna III Oklahoma Jersey

OLE MISS PRO SHOP

Jaxson Dart Ole Miss Jersey

Tennessee Pro Store

Joey Aguilar Tennessee Jersey

DeSean Bishop Tennessee Jersey

Chris Brazzell II Tennessee Jersey

TEXAS A&M PRO SHOP

Johnny Manziel Texas A&M Jersey

texas longhorns pro shop

Arch Manning Texas Jersey

Michael Taaffe Texas Jersey

USC FAN SHOP

Reggie Bush USC Jersey

WEST VIRGINIA PRO SHOP

Tavon Austin West Virginia Jersey

WISCONSIN PRO SHOP

- Der Pali-Kanon ist die in der Sprache Pali verfasste, älteste zusammenhängend überlieferte Sammlung von Lehrreden Buddhas ↩

- Dabei habe ich die direkte, persönliche Rede der beiden teilweise beibehalten. Wer zusammenhängende Texte sucht, findet einiges auf dieser Website. Damit sind vor allem gemeint: die Seite mit Stephens Artikel: Was ist saekularer Buddhismus?, die Seite Meditation, die vor allem auf Martines Buch zu diesem Thema basiert, die Blog-Einträge über Stephens Text: Nach dem Buddhismus, sowie über Martines Talks Die Gelübde des Bodhisattvas und Die vier Phasen des Loslassens ↩

- Aṇguttara Nikāya 6.119-139 ↩